自転車の風切りを真鍮板で手作りしました。風切りは昭和40年代までの自転車の前輪泥除けの先端についていました。様々な色や形があり、コレクションしている人もいらっしゃいます。

昭和40年代で姿を消した風切り

風切り(エンブレム)のついた自転車を実際にご覧になったことはありますか? 自動車ではベンツなど高級車のボンネットに乗っているのをよく見かけますね『資料で語る日本の自転車史』には、

昭和40年代までは風切り付きの自転車が作られていたものの、その後前にカゴをつけたミニサイクルの出現によって急速に姿を消した

とあります。自転車の風切りは昭和レトロ自転車の象徴とも言えます。

平面型から立体型へ

最初に自転車の風切りがつけられたのは大正時代の末。当時は平面的な扇形の板でしたが、昭和12年に山口のスポーツ車にロケット型がつけられたのを契機に、立体型風切りが流行しました。一般的に平面の風切りの方が古く、立体のものの方が新しいと言えるようです。風切りの写真は「昭和自転車 Vintage Japanese Bicycles」様の記事でたくさん見られますよ。

ヤフオクでも時々出品されている

風切りを集めている方も結構いらっしゃるようです。ヤフオクにも時々出品されています。購入した本物のレトロ風切りをつけても良いのですが、自由なデザインのオリジナル風切りが欲しくなった私は、バッヂと一緒にこちらも自作することにした。

【1】風切りのデザインをする

最初にデザインします。風切りは流線的な形をしているものが多いようです。スピードの速さを連想させたり、風を切るように速く走れという願いが込められているのかもしれませんね。私もいつか「黒糖号」の名前のついた愛馬に乗りたいという願いを込めて、走る馬のデザインにしました。

【2】アイロンでトナー転写

印刷したイラストを真鍮板にアイロン転写します。アイロン転写の説明は以下の記事を参考にしてください。

文字は反転させておきます。私は2枚の板を張り合わせる方法にしたので、左右鏡像のイラストを1枚ずつ作りましたが、1枚の板で作る方は表裏の模様が正確に合うように、真鍮板の両面にアイロン転写してください。

【3】エッチング(金属腐食)作業

真鍮板を金属腐食液(塩化第二鉄溶液)でエッチングします。この工程も以下の記事にに詳しく述べましたので省略します。ジップロックを使うと最低限の溶液で済むのでお勧めです。

【4】洗浄

エッチング後に洗浄した真鍮板。0.1mmほど真鍮板が腐食して模様が彫り込まれています。文字もくっきり。

【5】脱脂・プライマー

洗浄した真鍮板を台所用洗剤で脱脂し、色が乗りやすいようにメタルプライマーで下地処理します。

【6】マスキング・ラッカー吹き1

風切りの色は黒と赤2色に決めたので、最初に面積の大きい黒色を塗ることにしました。赤い文字の部分を塗らないようにマスキングテープを貼っておき、黒のラッカースプレーを吹きます。完全に乾燥するまで待ちましょう。

【7】マスキング・ラッカー吹き2

次は赤い文字。先程のマスキングテープをはがして、今度は先程黒色に塗った部分をマスキング。赤のラッカースプレーを吹き、完全に乾燥させます。真鍮色の金色の部分に色が乗ってしまっても後でサンドペーパーで削りますので大丈夫です。

100円ショップのラッカースプレーでも大丈夫

着色完了。ちなみにラッカースプレーですが、ヘッドバッヂの分も含めて色数が多かったので100円ショップで全6色を揃えました。品質が不安でしたが特に問題はありませんでしたよ。

【8】サンドペーパーがけ

サンドペーパーがけをします。使用するサンドペーパーは、200番、400番、800番、1500番。番号の小さい方から順に、角材などに巻きつけて表面を削ります。力も根気もいる作業ですが、輝く真鍮が徐々に見えてくるのが楽しいですよ。

サンドペーパーがけ後の真鍮板

サンドペーパーがけ終了。1500番ぐらいの細かいサンドペーパーでこすると独特の金属光沢が出ますよ。

【9】切り抜き

金属バサミでカット。0.5mmぐらいならはさみで切れますが、これより真鍮板が厚い場合は糸ノコなどで大まかに切った後、ヤスリで削り出します。私の風切りの場合、表裏の2枚を張り合わせますので、ある程度縁を残して切り、接着後にヤスリがけをすることにしました。

【10】接着

セメダインで表裏の板を接着。表裏がぴったり合うようにルータやピンバイスで穴をあけて、穴を合わせながら接着するのがおすすめです。分厚い本などに挟み万力でガッチリ固定して一晩おきます。1枚板で作った方はこの工程は飛ばします。

【11】ヤスリがけ

接着できたら、回りの不必要な部分・バリをヤスリがけ。ちなみに私がつけている3本指の革手袋はクロバーのクラフトグローブです。ドリルなどを使う時に安全に作業ができます。

【12】仕上げ処理をして完成!

ボルトで固定できるように足の部分にドリルで穴をあけます。仕上げにウレタンニスを塗り、目の細かいサンドペーパーで磨いてできあがりです。

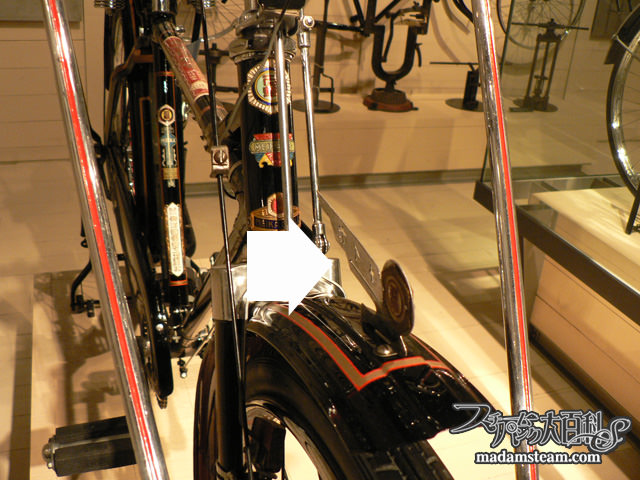

前輪フェンダに取り付けてみた

前輪泥除けの先につけてみました。フェンダに穴をあけないですむ両面テープで固定しました。

安全運転で乗りましょう!

黒糖号の文字もくっきりと、ツヤツヤ、ピカピカの風切りになりました。風切りがなくなった原因の一つとして、接触の際に尖った風切りで人がケガをする可能性があるからとも言われています。風切りをつけたら昔以上に安全第一で、丁寧に気をつけて乗りたいですね。【蒸気夫人(マダムスチーム)】

関連商品・参考文献

- 昭和自転車 Vintage Japanese Bicycles

- 自己流基板制作方法覚書き エレ玩 Konyaの開発記録/ウェブリブログ

オリジナルヘッドバッジ – 四半世紀の時の流れ 自転車・ランドナー – Yahoo!ブログ

- 真鍮板

- FUJIFILMの「画彩(かっさい)」マット仕上げ

- マスキングテープ

- ジップロック

- 金属腐食液(塩化第二鉄溶液)

- メタルプライマー

- ラッカースプレー

- サンドペーパー各種

- 金属バサミ

- セメダイン

- ヤスリ

- ウレタンニス

- 工作道具一式

- 塗装道具一式

- クラフトグローブ

- 両面テープ