何やら不思議な機械。ガラスの中に浮かんだ結晶が美しいですね。これは天気管(Storm Glass)。結晶の形によって、晴れ、雨、雪──など天気を予測することができる便利グッズ。市販の科学玩具をディーゼルパンク風にリメイクしてみました。

購入してからずっと何年も忘れていました

この天気管を購入したのは2013年の夏。東急ハンズで見つけて面白そうだと買ったまま、すっかりその存在を忘れていました。確か500円ぐらいだったはず。こういう科学玩具を安価に手軽に買えるなんて良い時代になりましたね。

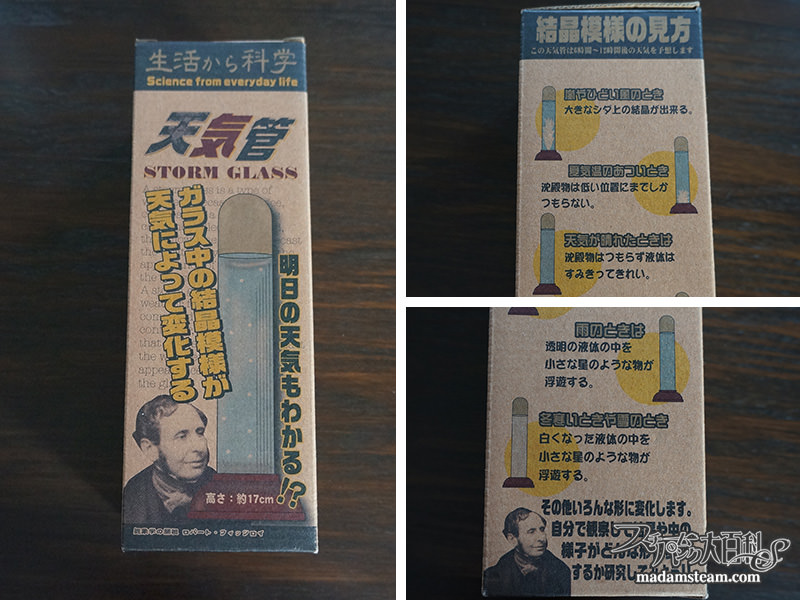

【1】天気管のおもちゃを購入

パッケージにはこう書かれていました。

気象学の開祖のひとりであるロバート・フィッツロイ(Robert FitzRoy)の記事によると、ストームグラスはCortiという人物が最初に考案した。Malacrediというイタリア人によってイギリスに持ち込まれ、ストームグラスとして一般に知られるようになった。19世紀初期にはすでに航海時における天気予報の道具として使われていたという。フィッツロイ自身もストームグラスに大きな関心を持ち、彼が船長を務めたビーグル号の探検航海中、ストームグラスの様子を観察し、変化を詳細に書き残している。また、フィッツロイが1860年に考案したフィッツロイ・バロメーターと呼ばれる装置にも、温度計や気圧計とならんでストームグラスが取り付けられている。1870年に発表されたジュール・ベルヌの小説『海底二万里』に登場する潜水艦ノーチラス号にもストームグラスが設置されている。

……あれ? これってWikipediaのストームグラスの説明文そのまんまじゃない? まあ細かいことはいっか。

【2】ギアの制作と設計

ストームガラス内に入っている、白い結晶の正体は樟脳(しょうのう)です。樟脳と無水エタノールを混ぜたものを水、硝酸カリウム、塩化アンモニウムの混合液に入れ、湯煎で温度を上げながらかき混ぜて溶かしてガラス内に注入しています。

【3】土台の木材を加工

樟脳は昔タンスの虫よけとして使われていました。母の着物の引き出しを開けるとぷーんと樟脳の香りが漂ったのを思い出しますね。ストームグラスは液体内の樟脳・塩化アンモニウム・硝酸カリウムが結晶化する仕組みを利用しています。

【4】土台の装飾と塗装

ストームグラスの結晶化の主な要因は気温なのですが、それだけではなく湿度や気圧などの条件にも左右されます。なので台風や嵐が来る前、夏と冬、晴れているか雨なのかによって、様々な形に結晶が変化するんですね。

【5】階差部分を作る

天気が晴れる時は澄み切った液体に、雨になると小さな星がキラキラと舞います。嵐のときには大きな葉っぱのような結晶になり、寒い冬にはまるで雪が吹雪いているように白くにごります。まるで生き物のようで面白い!

【6】ギアの組み込み

でもなぜこのようにグラス内の結晶が変化するのかはっきりしたことは分かっていないそうです。へえ、19世紀に考案されたものなのに現代の科学でもわからないんだなあ。でもそれがまたロマンがあってワクワクするんですよね。

【7】仕上げ

ストームグラスをそのまま飾ってもきれいですが、旦那様バーのインテリアの一つとしてテーブルに置こうと思いましたので、こんな風にディーゼルパンク風にリメイクすることにしたのです。市販のグッズに一手間加えるとより愛着も湧きますしね。

【8】完成!

さて、そんなことを話しているうちに出来上がりましたね。ディーゼルパンクなストームグラスの完成! 重厚な鉄製に見えますが、実は木製なのですごく軽いんですよ。

ネモ船長のノーチラス号から拝借しました

ジュール・ヴェルヌの『海底二万里』にも登場する天気管。ネモ船長のノーチラス号からそのまま拝借したようなたたずまいではないですか。彼も潜水艦の中で天気管を眺めながら航行を続けたのかしら。うっとりしてしまいます。(2019年12月16日制作)

【蒸気夫人(マダムスチーム)】

関連記事