日本の既婚女性の第一礼装・黒留袖を元に、ダンス用の燕尾服を作ってみました。気分はフレッド・アステア。唐草模様の金襴をピークドラペルとボタンに使って舞台映えするようにしたり、燕尾の裾に重りを入れたり工夫しましたよ。

生き方の基準は、正しいか正しくないかではなく、美しいか否かである

撮影会のための衣装として制作

2019年06月に大道芸人・フォトグラファーとして知られる若鳩(@jack_tailor)さんに写真を撮影していただきました。その時の衣装がこちら。ターンすると絵羽模様の燕尾がひるがえって美しい弧を描きます。なかなか良く仕上がったのではないでしょうか。

【1】黒留袖を選ぶ

燕尾服を縫うのは2回目となります。前回と同様今回も黒留袖をベースに作ります。金色がゴージャスな御所車の絵柄です。楽天で古着として販売されているものを買いました。ダンス用で汗をかくことも考えてポリエステル着物。お値段は2000円でした。

【2】着物を解く

幸い手縫いで縫われていましたので、解体も簡単です。ポリ着物は値段が安いのでミシン縫いをされていることが多いのですが、ミシンの場合糸を解くのがちょっと面倒です。手縫いだとスーッと引き抜くだけなので楽ですね。

【3】型紙を作る

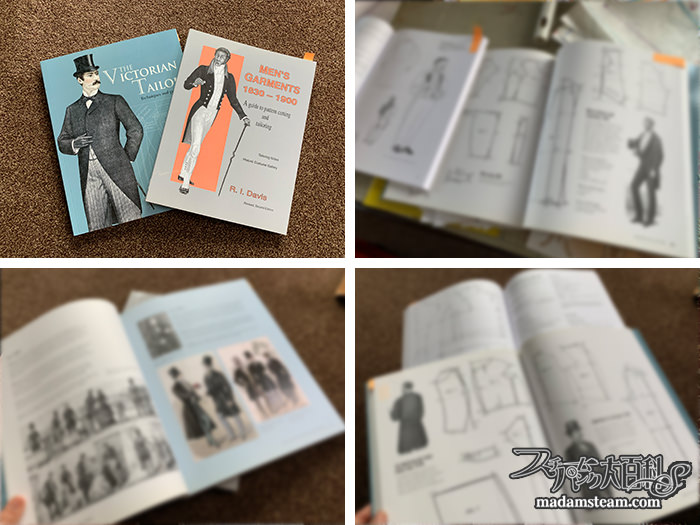

今回は以前作った型紙を少し改造することにしました。参考にしたのは『Victorian Tailor』と『MEN’S GARMENTS 1830-1900』という海外の洋裁本。実際に当時使われていた型紙が紹介されているので、19世紀初期〜19世紀末の男性の洋服をより正確に作ることができるんです。洋裁系のスチームパンカーはぜひ揃えておきたい2冊。

【4】裁断する

修正した型紙通りに黒留袖をカットしました。絵羽模様が美しく出るように裁断するのが一苦労でした。着物1枚から標準的な体型の女性の燕尾服が1着出来上がります。

【5】縫う

接着芯をつけたり、アイロンワークで肩や衿を作ったり、縫い合わせたり──といった細かい部分は前回も書きましたので割愛します。2回目で手順が完全に頭に入っているからサクサクと縫いすすめることができました。

【6】裾に重りをつける

今回の工夫点その1。燕尾の重り。前回は水草の重りを使いましたが、少し重量が足りなかったのでステンレス製の六角ナットを裾に縫い付けることにしました。重りがあることでターンした時に遠心力できれいに燕尾がひらめくんですよね。何度も試着してターンしながらナットの個数を決めました。

【7】衿を別布にする

工夫点その2。衿とボタンを黒留袖の生地ではなく、唐草模様の黒の金襴にしました。銀糸が使われていてキラキラ光ります。このくらい派手な方がダンス用にはいいかなと。最初は黒留袖の絵羽模様から衿を切り出したのですが、仮縫いしてみるとどうもバランスが悪かったのでこちらの生地に変えました。

【8】ベストを縫う

衿の黒の金襴は、同じ模様で白い生地が販売されていましたので一緒に購入しました。この生地でウエストコート(ベスト)を作ります。前回はコルセット型にしましたが、今回は先程の『Victorian Tailor』と『MEN’S GARMENTS 1830-1900』を参考に、正式なスタイルのウエストコートの型紙を使いました。

【9】ボタンをつける

ボタンは迷った末に、やはり前回のコルセットベストと同じくチャイナボタンを使いました。日本の着物にはボタンという概念がありませんので、チャイナボタンでアジアンテイストにしてみたわけです。エキゾチックな雰囲気が出て良いと思います。

【10】完成!

ベストもできあがり! ちゃんとものを入れられるポケットもつけました。ポケットがあれば懐中時計のおしゃれができますからね。女性服は飾りポケットばかりなので本当に困ります。

シャツは前回作ったもの。ダンス用なので肩が上がらず美しく踊ることが出来ます。さて一揃い完成しましたよ。

雨降りでも楽しい撮影会

あいにくの雨降りとなりましたが、素晴らしい写真を撮っていただいて満足しています。若鳩さんありがとうございました。参考にした洋書は他にもたくさんの作例が載っていたから、また別のタイプのものも作ってみたいなー。(2019年04月25日〜06月13日制作)

【蒸気夫人(マダムスチーム)】

関連商品・参考文献

- 黒留袖

- 着物生地

- 接着芯

- 六角ナット

- くるみボタン

- チャイナボタン

- 洋裁道具一式